在“气球”里面建粮仓?这不是科幻场景,而是真实存在的。

在中央储备粮四川新津直属库有限公司,静静矗立着四个十层楼高的“白胖子”。这就是我国第四代现代化储粮装备设施——粮食气膜仓,它以一身高科技,为粮食打造恒温锁鲜的“新房子”,成为粮食储备领域践行“藏粮于技”战略的实践样本。

“三明治”结构解锁粮食质鲜密码

10月中旬的成都,秋高气爽。记者来到中储粮新津直属库,立刻被四个“白白胖胖”的建筑吸引。

这是10月16日在四川省成都市中储粮新津直属库厂区内拍摄的粮食气膜仓。新华网 李然 摄

每座粮食气膜仓,仓体直径23米、高36米,装粮高度24米,单仓储粮7500吨,生产成食用油可供8万人一年食用。

“人们对粮食的需求,不仅是吃得饱,还要吃得好。”谈及设计初衷,中储粮成都储藏院建筑师包晓强表示,高质量发展离不开绿色底色,储粮技术也不例外。

粮食气膜仓有着独特的“三明治”结构。最外层穿着由高分子膜材构成的“冲锋衣”,使粮仓不惧日晒雨淋;中间套着高密度聚氨酯组成的“保温服”,让粮食享受始终如一的凉爽;最里面是钢筋混凝土组成的“铠甲”,守护粮仓坚如磐石。

建造气膜仓的过程,也和传统建仓不一样。建造时,首先要将PVDF膜吹起来,在膜内进行施工,此举不仅可以降低噪音,还能控制扬尘污染,真正实现了绿色建仓。

新津直属库仓储管理科负责人吴晓光表示,相较于传统的粮仓,气膜仓在防水、防潮、保温隔热、气密性等方面都有更出色的表现。

科技赋能,让粮食“住”得更舒服

乘坐电梯从粮仓顶部进入气膜仓内,站在22.7米高的粮堆上方,一股凉意扑面而来。

“这批大豆是2023年8月入仓的,目前粮情稳定、储存安全。”吴晓光说。

对大豆来说,长期储藏过程中,最怕的就是高温、高湿环境,这种环境极易导致大豆霉变、品质下降和营养流失,而气膜仓的设计,则在一定程度上避免了这种问题。

10月16日,记者走进中储粮新津直属库粮食气膜仓内部。新华网 李然 摄

进入气膜仓,粮食就相当于进了“空调房”。仓顶有轴流通风口、自然通风口,用来通风换气;仓内还有测温电缆,实时监测粮食温度。仓内粮堆温度始终维持在20℃以下。

“入仓后的粮食仍在‘呼吸’。”包晓强表示,“这种低温环境能通过抑制粮食的呼吸作用减少粮食营养损耗,同时能有效抑制储粮害虫活动,气膜仓就如同给粮食保鲜的‘冰箱’,提升了储备粮的质量达标率和品质宜存率。”

凭借一体化结构,粮食气膜仓的四周完全封闭,集防水、保温隔热、密闭、防潮等优势于一身,保温隔热性能是传统浅圆仓3倍以上,气密性也达到国家高标准粮仓的6倍以上。

吴晓光举例道,同一区域的仓房,仓内温度从25℃升至30℃,较浅圆仓推迟25天左右。

作为目前国内粮食仓储设施创新发展的最新成果,气膜仓的投运将加速推进粮食储备向智能化、绿色化转型升级。

智能监管,保障粮食安全

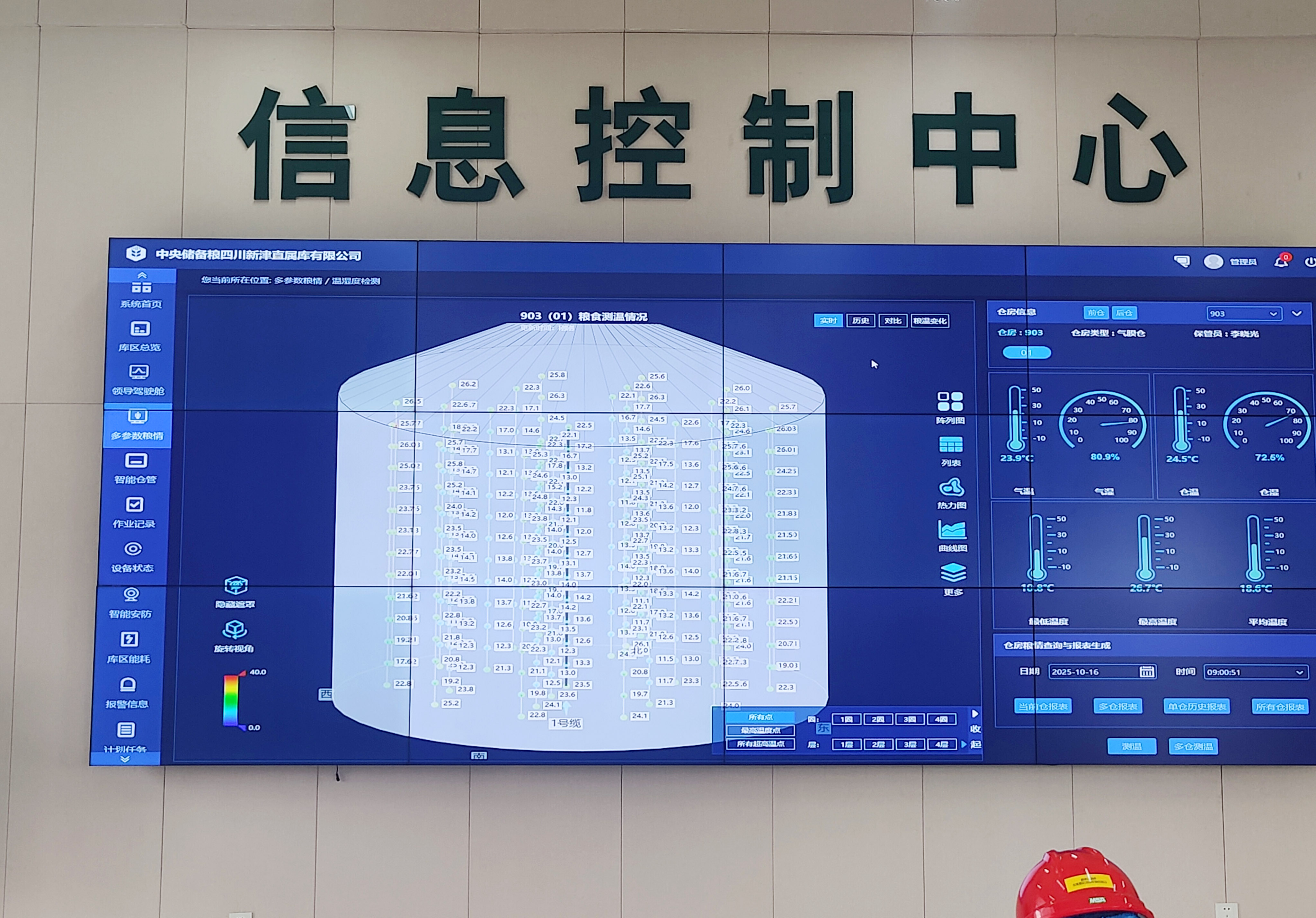

在新津直属库信息控制中心,巨大的电子屏幕上显示着气膜仓内的实时数据:智能空调实时监测仓内温湿度,自动调整出风参数,由保管员远程控制;AI虫情监测分析系统24小时自动巡检粮面。平均粮温18.6摄氏度,最低10.8摄氏度,最高26.8摄氏度……

10月16日,在中储粮新津直属库信息控制中心,工作人员通过智能粮库集中管控平台查看气膜仓温度、湿度等情况等信息。新华网 李然 摄

在粮食气膜仓内布有25根测温线缆,每隔5米一组,每组上下间隔1.85米的距离设置一个测温点,整仓共设置了350个温度检测点。这些测温电缆深入到粮堆底部,构成了一个遍布粮仓的立体测温网。

现场工作人员介绍,通过测温网,可以实时捕捉粮堆温度变化,生成直观的粮食温度热力图。保管员在办公室就能通过电脑远程查看粮情,一旦出现异常发热点位,系统会自动预警,方便第一时间精准处置。

谈及工作变化,吴晓光深有感触。过去管理传统粮仓,保管员需频繁进出仓房人工检查,劳动强度大且效率低,如今依托智能监测系统,工作环境大幅改善,“有了这些智能化设备,现在1个人可以保管多个仓。”

中储粮集团公司将持续推进储粮技术迭代升级,积极推进气膜仓试点建设和规模化应用,为守好大国粮仓、端牢中国饭碗提供坚实的科技支撑保障。