闽江下游、东海之滨,一座古城伴着浓密的榕荫走过了2200多年。它就是全国唯一以“福”为名的省会城市:福州。

30年前,时任福州市委书记习近平同志为福州擘画了“建设现代化国际城市”的宏伟蓝图。“派江吻海”的千年古城由此站上历史新起点、翻开发展新篇章。

30年间,沿着蓝图指引的方向,榕城大地迎来沧桑巨变:“沿江向海”通达辽阔世界,提“质”向“新”推动经济跃升,坊巷纵横再现市井繁华,鼓岭葱茏吸引故友新知,一杯茉莉花茶播洒“春天的味道”,一句“七溜八溜不离虎纠(意为福州)”道不尽心中自豪……

海纳百川,有容乃大。一种精神从历史深处走来,见证逐梦现代化的前赴后继。

有福之州,造福于民。一种力量向着未来生长,续写现代化人民城市的奋斗诗篇。

福州西湖公园。(7月24日摄)

一条江:

连山接海向辽阔

闽江,福建人民的母亲河,从武夷山脉南麓发源,在福州东流入海。

“万里重山绕福州,南横一道见溪流。”古人诗句曾这样描绘福州的山川形胜。一江连山海,从“三山鼎峙”到“左海扬帆”,闽江既承载厚重历史,更托举远大梦想。

从江到海,似近还远。曾经的福州,虽坐拥1.1万平方公里海洋面积,但市区距离海边较远,靠海的长乐、连江、福清等县区与市区山水阻隔,让福州陷入“临海不见海、近海不亲海”的境地,发展受到严重制约。

8月16日,在福建省福州市连江县苔菉国家中心渔港,众多渔船扬帆出海。新华社发(王旺旺摄)

在福州工作时,习近平同志深刻阐述江海开发对振兴福州的意义,强调“福州的优势在于江海,福州的出路在于江海,福州的希望在于江海,福州的发展也在于江海”。

“东进南下,沿江向海”,思路一开天地宽。1992年,“闽江口金三角经济圈”构想横空出世,陆域加快建设福马线、福厦线两大工业走廊,海域加快开发粗芦岛、琅岐岛等,着力形成沿路、沿江、沿海三个经济走廊。1994年,“海上福州”战略正式启航,在全国沿海城市中率先发出“向海进军”的宣言。

进入新时代,福州的江海大文章愈发浓墨重彩。十年前,福州新区获批成立,作为新时代“东进南下、沿江向海”的主战场,众多数字经济领军企业抢滩入驻,一座现代化新城区拔地而起,2024年经济总量突破3300亿元,比设立之初增长2倍多,年均增长8.4%。

福州是华侨大市,素有漂洋过海不忘根本的传统。20世纪90年代,福清籍华侨企业家林绍良响应福州市号召,与政府合作在家乡开发全国最大的外商成片开发区——元洪投资区。在今天的元洪投资区,中印尼“两国双园”接续情缘,探索打造“跨国共同体”,海洋渔业、热带农业、轻工纺织、机械电子、绿色矿业等5条跨国合作产业链初具规模,“产城人”融合发展蒸蒸日上。

“海上福州”成为新的经济增长极。临港工业方面,900多公里长的海岸线上,钢铁、化工、新材料等多个千亿级产业集群凭海而兴;海洋装备方面,百年马尾造船厂重焕生机活力,福建三峡海上风电国际产业园持续刷新业内纪录;现代渔业方面,全市下水深远海养殖平台12台(套),远洋渔船数量占全国18.6%,逐梦“深蓝”风正帆悬。

一艘海上作业渔船在连江县黄岐半岛海域海洋牧场中穿行(7月3日摄)。 新华社记者 魏培全 摄

江海襟怀,历久弥新。百年前,外国友人来到鼓岭,与福州百姓友好相处,共同构建了一个和谐的国际社区。在习近平同志的推动下,“鼓岭故事”成为中外友好交流的佳话。从2023年开始,连续三届“鼓岭缘”活动唱响中美民间交流“大戏”,习近平总书记向第一届、第二届活动致了贺信,彭丽媛教授在北京出席了2025年“鼓岭缘”中美青少年联谊活动,续写“国之交在于民相亲”的美好情缘。

“福州市荣誉市民”、美国“鼓岭之友”召集人穆言灵动情地说:“别人问我为何全家都如此热爱福州,我的回答很简单:因为在这里,既能感受到家的温暖,又能体会到拥抱世界的城市胸怀。”

一条街:

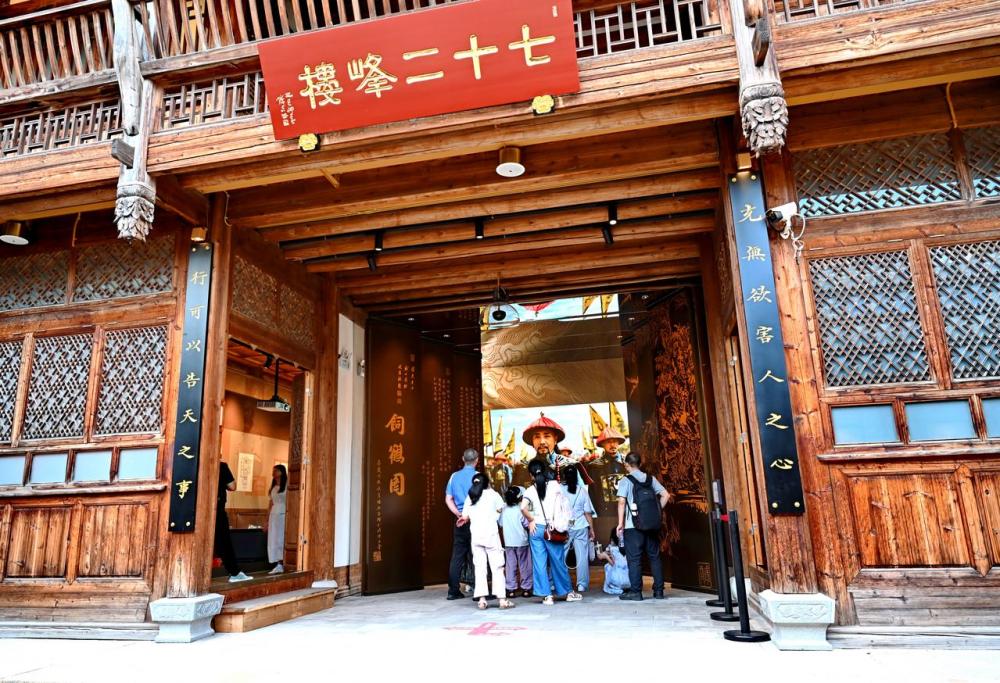

千年城市中轴线绽放芳华

“三山两塔一条街”,这是人们熟知的“老福州”名片。

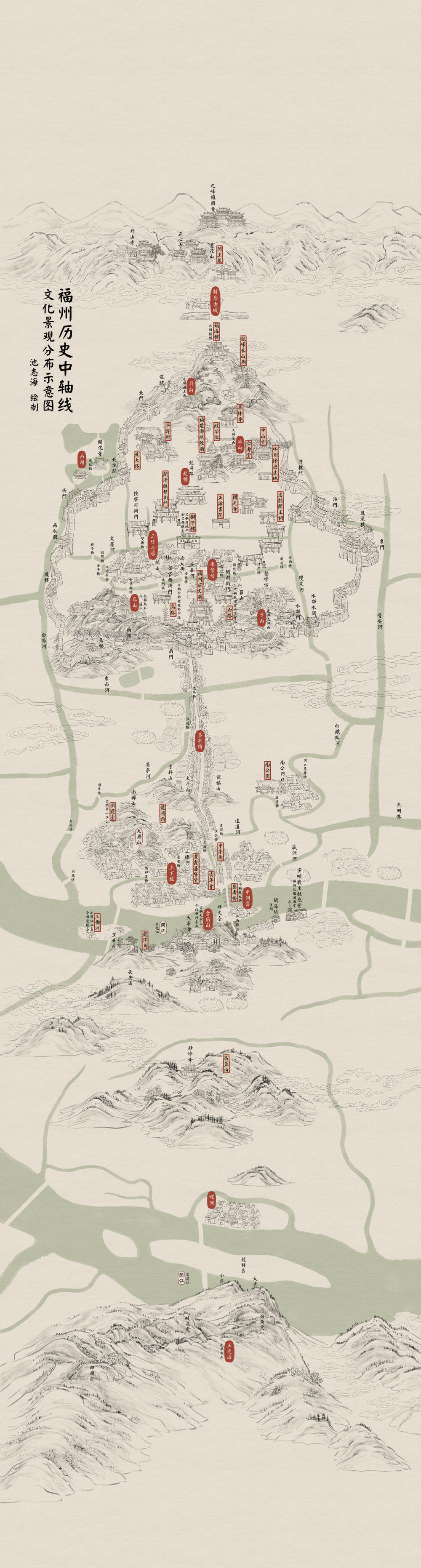

福州市规划馆有一幅清康熙年间《福州城图》的拓本:一条北起屏山、南抵烟台山的中轴线清晰可辨。虽不像北京城中轴线那般威严规整,却多了几分“城在山水中、山水在城中”的灵秀。

福州三坊七巷文化街区的古厝绿树。新华社记者姜克红摄

历经风雨沧桑,这条全长约6.5公里的中轴线从不曾移位,已是福州文脉的象征。镇海楼、冶山春秋园、三坊七巷历史文化街区、上下杭商贸文化街区、烟台山历史风貌区自北向南“珠落玉盘”,成为闽都文化的重要荟萃地、展示地。

在城市开发的热潮中,这条文脉也曾面临断流之虞。20世纪末,居住人口激增让许多古厝沦为大杂院,白墙黛瓦在违章搭建中黯然失色,历史遗产的墙面上,一度被写上大大的“拆”字。

福州三坊七巷一角(2024年6月7日摄)。

紧要关头,时任福州市委书记习近平同志一锤定音:“要在我们的手里,把全市的文物保护、修复、利用搞好,不仅不能让它们受到破坏,而且还要让它更加增辉添彩,传给后代。”

这份对文脉的珍视,在三坊七巷的重生中体现得尤为鲜明。这片发轫于晋、形成于唐、兴盛于明清的街区,是“中国城市里坊制度的活化石”。从这里走出了林则徐、严复、沈葆桢、林觉民等众多杰出人物。守护好三坊七巷,就是守护好福州“群星闪耀时”的历史天空。

宫巷26号的沈葆桢故居,是三坊七巷年代最为久远、历史文化价值最高的古厝之一,这座历经四百余年风雨的明代建筑,于去年修缮完成并对外开放。在这里,古朴的木构件连一颗铆钉都遵循古法,体现出“最小干预”的修复智慧。

8月24日,位于福州市鼓楼区文北路的林则徐故居正式开放,这是游客在福州市林则徐故居参观。

“我们坚持‘镶牙式、渐进式、微循环、小规模、不间断’的原则,力求真实还原古建原貌。”福州市文物局副局长何晓斌说。

今年是民族英雄、“左海伟人”林则徐诞辰240周年,作为近代“开眼看世界第一人”,林则徐除了留下不朽的历史功绩,更以“海纳百川”的开放胸襟、“壁立千仞”的坚毅品格泽荫故乡、影响后世。

近日,位于福州市鼓楼区文北路的林则徐故居修缮后正式开放,并推出“回首家山无限情——林则徐与福州”专题展览。30年前,习近平同志亲自推动林则徐遗迹修复和保护工作。林则徐纪念馆负责人林江介绍,福州市近年不断推进林则徐系列遗址的系统性保护,进一步丰富“林则徐宅与祠”的文化内涵,继承和发扬中华民族的爱国精神和优秀文化传统。

一座具有自身特色的现代化之城,在“不薄今人爱古人”的氛围中有了新的打开方式。2022年,“海归”青年邹元生在烟台山把咖啡馆搬进了一座民国老宅中。宅内,墙上挂满各种取材于福州历史掌故、方言俚语的小制作,“福州客”三个大字格外醒目。

邹元生说:“小时候常听到,今天某某‘番客’(意为华侨)回来了。后来我在海外生活,对‘客’有了更深刻的理解。现代人习惯于四海漂泊、到处作‘客’,但不管走多远,我们脚下的根、心中的魂一直都在福州,并会世代相传下去。”

8月10日,市民游客在福州上下杭历史文化街区的三捷河的三通桥上休憩游玩。

2021年盛夏,第44届世界遗产大会在福州举办,福州亘古亘新的城市风貌赢得广泛赞誉。如今,全市17个特色历史文化街区(风貌区)、261条传统老街巷在城市更新中重焕光彩,实现了从“保下来”到“活起来”再到“火起来”的华丽蜕变。

“福州城市中轴线既是独一无二的文化渊薮,也是文旅经济振兴的重要载体。”福州市文化和旅游局副局长朱寿良说,2025年春节期间,三坊七巷、上下杭、烟台山景区旅游收入同比分别增长14.56%、20.99%、18.74%。

福州城市中轴线景观分布图。池志海制

一棵树:

山水之城的绿色咏叹

一棵树,见证历史之重、城市之美。

在今年的中央城市工作会议上,习近平总书记回忆起一段往事:宋代的福州知州张伯玉倡导“编户植榕”,使得“绿荫满城,暑不张盖”,传为美谈。

在福州工作时,习近平同志倡导大家知榕、爱榕、护榕,身体力行植榕。他在一篇标题为《让榕树造福榕城》的跋文中写道:“现代化的城市需要绿来点缀。”

榕树,已成为福州人最亲切的“自然之友”。目前市区现存的1600多株古树名木中,近一半是榕树。截至2024年,福州城区由园林中心直接管理的行道树共13.5万株,其中榕树3.58万株,占比达26.5%。

位于市中心南门兜十字路口的古榕,堪称地标性的“霸道”存在。2011年,福州修建地铁时为它重新设计了换乘通道。“这棵树承载了福州人的乡愁记忆,宁可换乘路线长一点,也要保护好大榕树。”地铁设计单位工程师罗俊说。

这是2022年3月10日拍摄的福州市区南门兜环岛的榕树。

“城中到处小河沟,垂柳人家夹岸幽。”福州城内水系发达,139条内河纵横交错。意大利旅行家马可·波罗提到,福州是他所游历过的中国城市中桥最多的美丽水城。

随着城镇化快速发展,水城福州一度面临河水黑臭、垃圾遍地的烦恼。在福州工作时,习近平同志高度重视并持续推进内河污染整治,确立了“全党动员、全民动手、条块结合、齐抓共治”的治水方针,以扎实举措回应群众呼声。

多年来,福州市坚持“一张蓝图绘到底”,持续打响内河环境整治攻坚战、系统战、持久战。目前城区内黑臭水体全部消除,121条内河建成开放,形成“百里水上航道”。

“水城”与“绿城”相得益彰。如今福州城区处处呈现水清、岸绿、河畅、景美的新面貌。依山傍水建设了1800多公里的山水绿道,1500余个公园,让福州“显山露水”,实现“推窗见绿、出门见园、行路见荫”,成为名副其实的“千园之城”。

4月4日,国内最长的空中森林步道,福州“福道”的一处景观。

闹市之中、葱茏之间,腾起一条串联福州五大公园、全长约19公里的“福道”。它是国内最长的空中森林步道,设计师王文奎说:“我们尽心呵护每一棵树、每一块石头,采用独特的钢架镂空设计,让阳光能透过栈道洒向大地,让雨水能顺着缝隙滋养草木,让‘福道’成为人与自然对话的纽带。”

位于闽江入海口的闽江河口湿地是“城市之肾”。这里曾因填海造地、养殖污染、外来物种入侵,几近沦为“失地”。2002年4月,看到专家呼吁抢救性保护闽江河口湿地资源的材料,时任福建省省长习近平同志明确表示“必须重视对湿地的保护”,自此打响湿地“生态保卫战”。

8月14日,位于闽江入海口的闽江河口湿地一角。

清退养殖场、除治互花米草、复种红树林等乡土植被……20多年久久为功,闽江河口湿地变了模样。良好的生态让这里成了“鸟的天堂”:常年迁徙停歇的水鸟超过5万只,近3年来16种水鸟的种群数量达到或超过国际重要湿地标准。

今年7月,福州获评“国际湿地城市”。福州市林业局局长丘志强说,福州将不断提升湿地保护与修复水平,为加快建设现代化国际城市厚植生态沃土,以“湿地之城”展现福州之美。

一根丝:

创新引领产业经济勃兴

“太爷爷做麻绳,爷爷改成纱线、管道,爸爸又拓展到电路。”恒申集团的宣传片里,展示着40年三代人在“一根丝”上的苦心经营。

在位于福州新区的恒申创新发展中心,机械手精准抓取丝饼,工业相机智能识别,自动套袋、扫码、入库。从家庭作坊到智能化工厂,这里见证了福州工业经济发展的历史跨越。

8月14日,位于福州新区的恒申创新发展中心,机械手在抓取丝饼。

十年前,因锦纶原料己内酰胺被国外垄断,福州纺织业面临生存危机。“每一次生意快做不下去了,就到了‘一根丝’生产力要迭代的时候。”恒申集团董事长陈建龙的话道破发展密码。

恒申坚持自主研发,不断由产业下游向上游突破,同时果断收购海外先进企业。2018年,恒申反向收购全球排名第一的荷兰福邦特全球己内酰胺业务,成为全球最大供应商,2024年产值突破600亿元。

位于闽侯县青口镇的东南汽车城,如今形成集汽车研发、生产、销售于一体的汽车产业基地,平均每60秒下线一辆新车。

1995年,在习近平同志关心推动下,闽台合作的东南汽车项目落户福州,开创两岸汽车产业合作先河。次年12月,东南汽车及27家配套企业动工,一片荒滩上崛起了现代化的“汽车城”。

青口汽车工业园区管委会党群工作处处长林迅介绍,近年来,汽车城又引进奇瑞汽车合作方,产能从月均4000辆提升至单月超3万辆,2024年产量突破24万辆,产值287亿元。

城无产不兴,产无城不立。园区是产业发展的重要载体,也是高质量发展的主阵地。

当年,习近平同志亲自领导福州各类开发区、投资区建设,推动形成了公办、侨办、民办三种模式,他生动地将这三种模式比喻为“筑巢引凤”“引凤筑巢”“借巢引凤”。

1999年,福州软件园获批成为首批国家火炬计划软件产业基地,在五凤山麓破土动建。福昕软件公共事务部总监范金源回忆,当时企业注册成立时,整个园区只有1栋创业楼,条件十分简陋。

如今,2平方公里的园区内,矗立起173栋现代化楼宇,汇聚10家上市企业、69家国家级和省级专精特新企业,培育出30家全国乃至全球细分领域单项冠军,入驻企业超1800家,蝉联“中国最具活力软件园”。

“抓创新不问‘出身’,只要能为国家作出贡献,国家都会全力支持。”2021年3月,习近平在福州考察调研时,这样强调科技创新。

福州高新区是全国首批国家级高新区之一,因改革而生、因创新而兴。园区内,与闽都创新实验室相邻的新质生产力培育中心里,全国首创的无人机智能机库项目正顺利推进。

“团队自主研发的机库设备深受市场欢迎,我们正进一步扩大生产规模。”从实验室到产业化,闽都创新实验室高层次研发人才陈有章对发展前景信心满满。

产业是建设现代化国际城市的重要支撑。近年来,福州激活“多区叠加”优势,不断提升产业“含金量”“含新量”,经济发展势头持续向好。“十四五”以来,地区生产总值平均每年跨越一个千亿台阶,2020年破万亿元,2024年达1.42万亿元。福州在全国城市排名从2020年的第23位跃升到2024年的第17位,省会城市排名升至第8位。

一杯茶:

“福”在人心中

茉莉花茶的清香,是福州人舌尖上的乡愁。作家冰心曾在《茶的故乡和我故乡的茉莉花茶》中写道:“一杯浅橙黄色的明亮的茉莉花茶,茶香和花香融合在一起,给人带来了春天的气息。”

2018年,“老福州茶摊”被列入福州市非物质文化遗产代表性项目名录,物美价廉的大众茶馆近年重新兴起。“身下一把藤椅,手中一杯清茶,眼前耳边是闽剧、评话、伬艺,‘老福州’的味道,‘丫霸’(意:真棒)!”负责多家大众茶馆运营的鼓楼国投总经理陈伟说。

“城,所以盛民也。”茶香氤氲中,是一座城市的“福气”写照,是城市发展与民生期许的同向奔赴。

20世纪末,福州城内还有大片棚屋区,居民住房大多由便宜的杉木板拼接而成,内墙用报纸糊了一层又一层,下雨就漏,见风就响,遇火就燃,被称为“纸褙的福州城”。而其中,苍霞棚屋区面积最大、条件最差。

“请给群众捎个话,政府会把好事办好。”2000年7月2日,在苍霞棚屋区座谈会上,习近平同志亲自推动苍霞棚屋区改造工程。一诺千钧重,仅仅一年时间,3441户9511人就回迁新居。

7月13日,位于福州市台江区的苍霞新城。

“原来我们一家3口挤在不足9平方米的木板房里,后来终于住上了60平方米的单元房。”亲历苍霞棚改的居民唐庆旺说,“出棚进楼后,一直住在这个小区,这些年小区改造了好几回,特别是2021年全方位旧改后,更是焕然一新。”

继苍霞之后,一个个棚屋区成功蜕变。福州市住建局局长金晖辉说,2000年以来,福州城区累计实施连片旧屋区改造项目835个,惠及群众41万户逾120万人,入选全国首批城市更新行动城市。

20世纪90年代初,福州垃圾出路成问题,给群众生活带来困扰。1993年,习近平同志亲自选址,在红庙岭动建占地1.1万亩、投资1亿元的垃圾综合处理场,有力推动福州解决“垃圾围城”问题。

如今的红庙岭建成循环经济生态产业园,将所有入园垃圾变废为宝,每年可发电约7.8亿千瓦时,实现100%资源化利用和“近零排放”,获评2023年“中国人居环境范例奖”。

建成循环经济生态产业园的福州红庙岭垃圾焚烧发电厂的一处景观。除署名外本组图片均为新华每日电讯记者林善传 摄

当年,习近平同志倡导“马上就办、真抓实干”优良作风,推动投资项目审批“一栋楼办公”“一条龙”服务,创新市县领导联合接访等机制,在全市掀起了“办实事、讲效率、抓落实”的热潮。

如今在福州市政务服务中心,“高效办成一件事”窗口让群众感受到了实实在在的便利。刚办理完出租车从业证的谢先生感慨:“从取号、扫码、刷脸、拍照到办理结束,全程才5分钟,现在连身份证都不用带。”

来自土耳其的“福州市荣誉市民”阿拉丁在福州已经生活了30年。从第一次踏足时三轮车遍地的“朴实感”,到如今通江达海的“国际范”,在阿拉丁眼里,福州城变“大”了,以前很多荒僻的地方现今已是车水马龙。同时又变“小”了,城市路网和地铁拉近了交通距离,数字化让办事越来越便利,而不变的是榕荫下喝茶的惬意、西湖中泛舟的悠游以及人们充满热情的笑脸。

后记

在福州三坊七巷的严复故居中,严复晚年所写的一首示儿诗发人深省:“震旦方沉陆,何年得解悬。太平如有象,莫忘告重泉。”

虽被称为“介绍西洋近世思想的第一人”,但严复在第一次世界大战后对西方文明深感失望。终其一生,他都在求索一种“既高于中国传统文化,又优于西方近代文明的高级文化模式”,然而在当时的历史阶段,他的宏愿注定难以实现。

可以告慰先贤的是,这种“高级文化模式”在今天的福州和更广阔的中国大地上,正在成为不争的现实。

正是从历史深处的回响,从福州市域实践的源头,我们更能深刻感受到中国式现代化的本质与内涵。从一条江、一条街、一棵树、一根丝、一杯茶的注脚中,看见中国式现代化如何从古老文明中昂首走来。(记者卢刚 涂洪长 邓倩倩)