在北京协和医院的走廊里,总能看到一位头发微霜却精神矍铄的身影——步履稳健地穿梭于诊室与病房,耐心倾听患者的每一句诉求,细致查看每一份病历,眼角的细纹里藏着四十余载的医者初心。他就是张奉春,北京协和医院风湿免疫科原主任、内科学系原主任,一位在风湿免疫领域深耕四十余年的医者。

从1981年怀揣敬畏踏入北京协和医院的大门,到如今退休后仍坚持每周出门诊、查病房,张奉春用一生的坚守,将“严谨、求精、勤奋、奉献” 的协和精神,刻进了风湿免疫学科的发展脉络,更用无数个“第一次”与“不放弃”,为万千患者点亮了生命的希望。

一份特殊的“双节”情缘

10月1日,是举国欢庆的国庆节,也是张奉春的生日。但他从未特意庆祝,总说“能和国家一起过生日,已经是最大的意义”。反而是每年9月10日教师节,成了他与学生们心照不宣的“特殊生日”。

“学生们记挂着教师节,也想着我的生日,就把两个节凑在一起过。”张奉春的话语中满是对学生的感激,“这份心意,比任何礼物都珍贵。”这份对学生的珍视,源于他对 “医者”与“师者”双重身份的深刻认知,在他看来,医生与教师,从来都是相辅相成的两个角色。“医学是一门需要传承的学科,我们不仅要治病救人,更要把知识和经验传递下去,培养更多优秀的接班人。”正是带着这样的理念,张奉春在治病救人的同时,始终深耕教学一线。

张奉春与毕业的同学们在一起

从带教实习大夫、住院大夫,到指导博士生、博士后,他始终以“朋友”的姿态与学生相处,循循善诱,耐心点拨。

曾有一位学生因实验屡次受挫,产生了退学的念头。张奉春得知后,没有批评指责,而是主动找学生谈心:“没关系,咱们一起看看问题出在哪儿。”他了解到学生的研究涉及一项先进的示踪技术后,便亲自带着学生登门拜访这一领域的权威技术专家,虚心请教。在专家的帮助下,学生的实验难题很快得以解决,而这名学生如今已在其他省市的医院成为骨干医生。

“不能因为一点困难就放弃一个有潜力的学生,我们当老师的,就是要在他们迷茫的时候拉一把。”张奉春这样说。

2025年9月10日,张奉春的“弟子们”与他共同庆祝教师节

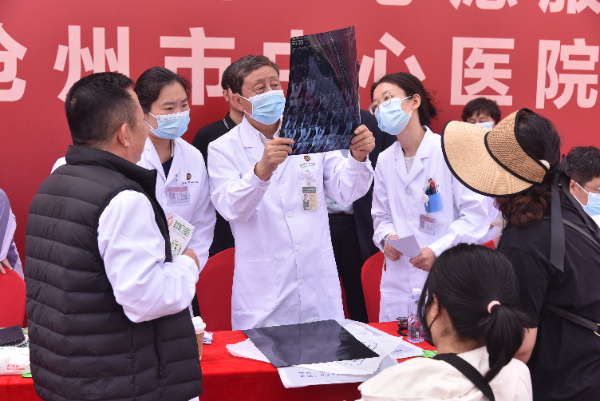

被患者“包围”,是张奉春出门诊的常态

从“自行车旁的仰望”到“生命禁区的守灯人”

1981年,张奉春以实习大夫的身份来到北京协和医院——这个他从中学时就心向往之的“医学圣殿”。1982年正式入职,成为一名医生。回忆起初见协和的模样,他至今历历在目:“得知被分配到协和实习的那天,我骑着自行车围着医院转了三圈,从西门外望着里面,既激动又忐忑 —— 觉得协和太神圣了,甚至不敢轻易迈进去。”直到真正成为协和的一员,他才懂这份“神圣”的重量:那是一代代协和人对医学的敬畏,是“15小时值班制”的全情投入,是“如临深渊,如履薄冰”的诊疗态度。

刚入职时,北京协和医院实行“15小时值班制”,从早上7点到晚上10点,医生都要待在病房里。张奉春丝毫不敢懈怠,不仅认真对待自己接收的病人,还主动去研究其他医生接收的病例,试图解答每一个病情疑问。

“那时心无旁骛,每天泡在病房,回到宿舍也想着病人,就连中午睡觉、晚上休息,都戴着听诊器给自己听心脏、听肺,体验诊断的感觉。”他笑着回忆,“记得学叩诊,大家把自己的手都敲破了,还贴上胶布继续练。就是因为对这个职业太渴望了!满脑子都是‘怎么才能当好医生’。”

在张奉春看来,实习大夫和住院大夫这几年,是他医学生涯中进步最快、对医学体会最深的阶段。“那是个火红的时代,没有那么多干扰,我们一门心思扑在医学上。也正是这种专注,让我们练就了扎实的基本功,也养成了良好的学习习惯。”

年轻的张奉春在出门诊

多年后,当张奉春成为科室主任、内科学系主任,依然常常跟年轻医生强调临床基本功的重要性:“病人是千面的,没有两个完全一样的病人。我们写病历要写‘病例特点’,那是因为即使是同一种病,每个病人的情况也不同。只有打好临床基础,才能准确判断病情,为病人制定最合适的治疗方案。”

上世纪80年代,刚刚步入风湿病领域不久的张奉春,便遇见了一位令他终生难忘的患者——一位尚未大学毕业的红斑狼疮患者。在当时,红斑狼疮还被认为是“不治之症”,生存的希望十分渺茫。然而,张奉春没有放弃。他为这位年轻人悉心制定了个性化治疗方案,更以温暖的言语鼓励他勇敢面对疾病。在张奉春的陪伴下,患者不仅顺利完成学业,还考取了研究生,一步步走过了青春年华,迈入职场,开启新的人生旅程。四十载春秋如流水,病程漫长却未曾击垮这个坚强的生命。尽管退休后因肾功能衰竭接受了肾移植手术,但他依然以乐观和勇气面对生活。

“看到病人圆满完成了学业,成功走上工作岗位,又顺利退休,始终积极、阳光地生活。我觉得作为医生,所有的努力与坚守都在这一刻有了意义。”讲述这一切时,张奉春的眼睛中闪烁着欣慰的光,那是一种超越职业意义的感动,更是生命与生命之间最珍贵的遇见。

还有一位一直高烧不退的患者,辗转各地半年都没有得到明确诊断。张奉春仔细询问病史、查看检查报告后,很快诊断出患者患的是成人斯蒂尔病。经过针对性治疗,患者不到半年就痊愈了。12年后,已经从北京大学毕业、前往英国留学的患者特意回到协和,找到出门诊的张奉春当面致谢:“我就是想在看病12年这个轮回的时候,再见见给我带来健康的医生。”

历经12年轮回,曾经四处辗转求医的患者如今已经顺利从北京大学毕业,并成为一名心理咨询师。那个曾经被张奉春从死亡线上拉回来的患者,如今成为了挽救少年生命的“天使”

面对患者的感谢,张奉春总是很谦逊:“我看病,这是我的职责,没想到能让患者记这么久。其实应该是我感谢患者,他们让我更坚定了做医生的信念,也让我享受到了做医生的乐趣。”

2021年2月2日,张奉春(前排右三)参加风湿免疫科大查房

从“简单病例总结”到“国际标准制定者”

在北京协和医院风湿免疫科,有这样一个共识:“科研是龙头,教学是基础,医疗是根本。”这句话是张奉春的前任、风湿免疫科老主任唐福林教授总结的,也成了张奉春从医多年来始终坚守的理念。

“作为协和医院的医生,特别是高年资医生,不做科研是不行的。协和医院是中国医学的排头兵,要跟世界看齐,甚至赶超世界,没有科研是很难做到的。”

张奉春的科研之路,始于最朴素的病例总结。

他的第一篇文章,是总结脊柱关节病的关节外表现。“那时候我发现强直性脊柱炎不仅会影响关节,还可能影响心脏、肺等器官,而且这些器官的损伤和常见的免疫病不一样,就想着把这些发现整理出来。”这次经历让他明白:科研不是 “空中楼阁”,而是从临床中来,到临床中去。

真正让他打下扎实科研基础的,是第二篇关于环磷酰胺治疗狼疮肾炎的临床观察文章,这是一篇整整耗时一年半的文章。

在那个还没有电脑的时代,文章都用20×20的稿纸手写。“一个数据一个数据地统计,一遍一遍地修改。每改一句话,就要重新抄一遍。”张奉春回忆道,“张乃峥教授帮我改稿,他每次改一点,我就从头写、从头抄。虽然辛苦,但让我学会了怎么组织一篇文章,怎么规范格式,怎么讨论,为我今后的科研工作打下了坚实的基础。”

随着年资的增长,张奉春逐渐意识到,科研不能盲目跟风,必须有自己的方向。“医学的未知数太多了,你不可能每一项都去做,只有选定一个方向,坚持不懈地做下去,才能做出成绩。”

20世纪90年代,张奉春晋升副主任医师后,前往美国开展博士后研究,研究方向是一个抗原的不同表位,当时在国内这是非常前沿的领域。在美国的经历开拓了张奉春的眼界,他接触到了基因重组等先进技术,也了解到60kd的SS抗原与干燥综合征密切相关。

1995年,张奉春在留学归国人员新春座谈会上发言

回国后,张奉春与科室的研究方向不谋而合。当时,风湿免疫科老主任张乃峥教授已经开始做干燥综合征的流行病学调查,并提出“干燥综合征不是罕见病,而是常见病”的观点,这与当时国际上认为干燥综合征是罕见病的认知截然不同。

张奉春立即将“干燥综合征”作为核心研究方向,并在此领域持续深耕。他在张乃峥教授的流行病学调查基础上,进一步完善了干燥综合征的研究;在董怡教授建立的中国人诊断标准之上,开展中国人群基因研究,并成为国际上首个报道中国干燥综合征相关基因的学者。他还揭示了患者高球蛋白血症的免疫学机制,并发现中国患者更易出现肺、肝、肾损伤,且发病年龄早于西方人群。

张奉春带领团队探究原发性干燥综合征B细胞的基因表达谱,发现上皮基质相互作用蛋白1(EPSTI1)表达,并首次揭示该蛋白调控B细胞异常活化的机制。该成果发表于风湿病学顶尖杂志《风湿病学年鉴》(Annals of the Rheumatic Diseases)上

这些研究成果不仅让张奉春团队获得了北京市科学技术奖二等奖、华夏医学科技奖二等奖等多项成果奖,更推动了国际上对干燥综合征的认知。“我们的研究让国际学界意识到,干燥综合征在不同人群中的表现可能存在差异,不能一概而论。”

在研究干燥综合征的过程中,张奉春还意外发现,干燥综合征患者常合并肝脏损伤,其中一部分患者患有原发性胆汁性胆管炎。“经过研究我们发现,37%的原发性胆汁性胆管炎患者会合并干燥综合征的表现。”

基于这一发现,张奉春又带领团队开展原发性胆汁性胆管炎的研究。经过长达14年的观察,他们证明了熊去氧胆酸治疗原发性胆汁性胆管炎的有效反应时间约为半年,而当时国际上多数报道认为需要1-2年。这一发现被欧洲肝病杂志引用为“北京标准”,为临床治疗提供了更精准的依据,至今仍被国际学界认可。

1988年,张乃峥教授带领中华医学会风湿病学分会加入亚太风湿病学会联盟(APLAR),成为正式会员,使中国风湿病学界的声音可以被更多国际同行听到。图为2000年6月中国首次承办APLAR大会,前排右一为张奉春

此外,张奉春团队还通过家系调查,发现了一个容易患原发性胆汁性胆管炎的特殊基因,并利用该基因诱导出了目前反映该疾病最全面的动物模型,为后续研究奠定了坚实基础。

回顾自己的科研之路,张奉春感慨道:“科研没有捷径,从最初的盲目总结,到选定方向后的坚持不懈,再到不断开拓新的研究领域,每一步都需要耐心和毅力。但当你的研究成果能为患者带来更好的治疗方案,能推动学科发展时,所有的辛苦都值得。”

从“科室掌舵者”到“学科领航人”

2002年起,张奉春先后担任北京协和医院风湿免疫科主任、内科学系主任,站在管理者的岗位上,他既守得住“协和传统”,又闯得出“创新之路”——用“掌舵者”的智慧,让风湿免疫科从“国内领先”走向“国际知名”。

刚接手科室主任时,他就面临一个棘手的问题:科室SCI文章发表量落后于兄弟医院的风湿科。

“当时有医院跟我们竞争中国风湿免疫科‘头把交椅’,他们发表的SCI文章比我们多。”面对科室两三年才能发表一篇的困境,张奉春没有退缩,而是积极寻找解决办法。他发现科室里有的医生非常善于捕捉科研热点,就鼓励大家向其学习,还制定了“阶梯式目标”——每个人一年发两篇中华系列论著,两年发一篇SCI文章,“这不是为难大家,而是为了科室能跟上国际节奏,也为了每个人的职业发展。”

起初,不少医生觉得“目标太高”,但张奉春既给压力也给支持:他牵头申请科研基金,为团队搭建合作平台,亲自帮年轻医生修改论文。

没过几年,科室的科研成果实现“井喷”,其中不乏具有世界影响力的高质量研究。如今,科室一年发表的SCI文章已接近100 篇,远超科室人员数量。

“现在我们不拼数量了,要拼质量,要在顶级期刊上发出更多‘中国声音’。”

风湿免疫科合影

在学科发展布局上,张奉春的眼光更显“与众不同”。

2007年,很多科室向医院申请增加床位,扩大规模。张奉春却反其道而行之,他通过调查研究,提出了“小病房、大门诊”的发展思路。在当时看来,甚至有些“另类”。

他提出:“风湿免疫科的住院病人必须是非常疑难、复杂,在门诊解决不了的;大多数病人要通过门诊治疗。这样既节省病人时间和费用,也能让医院收治更多需要住院的疑难病人,提高整体效益。”

这个看似“吃亏”的建议,却得到了医院的认可。事实也证明了他的决策正确,门诊接诊量大幅增长,住院病人的“疑难率”也显著提升。在张奉春的带动下,科室跟风“扩张”的需求也大幅减少。

“一个学科的发展,不能只想着要条件,还要考虑医院的整体利益和社会效益。你为医院、为患者作出了贡献,医院会给你更多的支持。”

2008年,医院号召科室到西单院区发展,不少科室犹豫不前,张奉春却毫不犹豫带头报名,带领风湿免疫科全科整体搬迁。

2002年9月10日,张奉春(前排右一)作为科室代表参加北京协和医院、邮电总医院合并重组新闻发布会

“当时科室的实验室很小,只有100平方米,大家做实验都要连班倒;诊室也不够,想多看一些病人都没办法。”搬到西单院区后,风湿免疫科的实验室面积扩大到500多平方米,还合并了检验科的免疫荧光室,科室的实验条件得到了极大改善。

实验条件的飞跃,让科研能力也“水涨船高”。“研究生有地方做课题了,研究成果也越来越多。等到10年后我们再回到东院,医院又给了我们一个800平方米的实验室。凭借这个实验室,我们成功申请到了教育部重点实验室、皮肤与免疫疾病国家临床医学研究中心。硬件条件的跨越式提升为科室的长远发展奠定了基础。”

现在回头看,是十年间实验室从100到500,再到800的跃迁,但当时作出这个选择,张奉春背负了很多质疑,“当然有反对的声音”,他顿了顿,“但对学科整体发展有利,即使有反对的声音,也必须要做。”

在担任内科学系主任的11年里,老协和的住院医生培训传统是张奉春始终的坚持,张奉春坚信“磨刀不误砍柴工”。

“我们内科有12个专业,要让住院医生全面掌握各个专业的知识与技能,三年时间是远远不够的。”老协和要求住院医生用五年时间先轮转所有专业,再分专科,这样能帮助他们打下更扎实的基础,也能让他们在轮转过程中找到自己真正感兴趣的方向,这个传统一直延续至今。

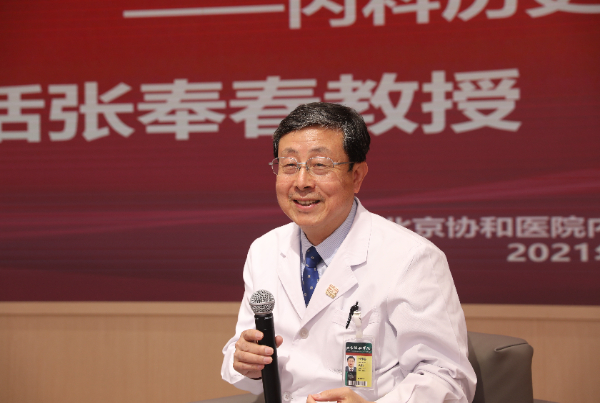

2021年9月22日,内科学系举办第十五期历史人文访谈,张奉春作为当期访谈嘉宾,分享自己在协和工作、成长的历程

“医生多花一点时间打好基础,病人未来看病就能少走弯路、少花一点时间”,张奉春的坚持始终围绕病人,只要是对病人好的事,就要“守住”。

老协和的“主治大夫负责制”也不例外,张奉春坚持鼓励主治大夫独立思考,为病人制定治疗方案。

“在协和,病房里的治疗方案以主治大夫的意见为主。除非出现严重偏离,我们才会提出修改建议。因为这样更能调动主治大夫的积极性,让他们不断查阅文献、深入思考,也能让大家在查房时畅所欲言,通过争论得出更好的治疗方案。”

在张奉春看来,学科的发展不是一个人的功劳,而是每一代人、每一个人共同努力的结果。“从张乃峥教授建立中国第一个风湿免疫科,到董怡教授、唐福林教授推动学科发展,再到我们这一代继续开拓,每一步都离不开前辈的指引和团队的付出。只有传承好传统,才能不断推动学科向前发展。”

风湿免疫科合影

2021年,北京协和医院百年院庆前夕,医院主要领导与风湿免疫科拍摄“全家福”。前排左二为张奉春

做“人民好医生”

从医四十余年,张奉春获得过无数荣誉:首都十大健康卫士、全国卫生系统先进个人、白求恩式的好医生……但他最珍视的,是“人民好医生”这五个字。

2025年4月17日至18日,“协和耆英”志愿服务队首次志愿活动在河北沧州举行。张奉春等知名专家携手沧州市中心医院专家开展联合义诊,为沧州百姓带来高质量医疗服务

如今,已经退休的张奉春依然没有离开他热爱的临床一线。每周二下午,他会准时参加风湿免疫科查房,与年轻医生一起讨论疑难病例;每周二、周三和周四上午则是门诊时间,为那些跟了他二三十年的老病人看病。“这些老病人对我已经有了依赖性,我要是不看他们,他们会焦虑,所以我必须坚持。”

在门诊,张奉春总是耐心地倾听患者的诉求,细致地解答每一个疑问。即使一上午要看三四十个病人,他也从不敷衍。

“每个新病人都是第一次来看病,即使是同一种病,对他们来说也是天大的事。我们不能因为自己熟悉,就忽略他们的感受,一定要认真对待,让他们从心理上得到释然。”

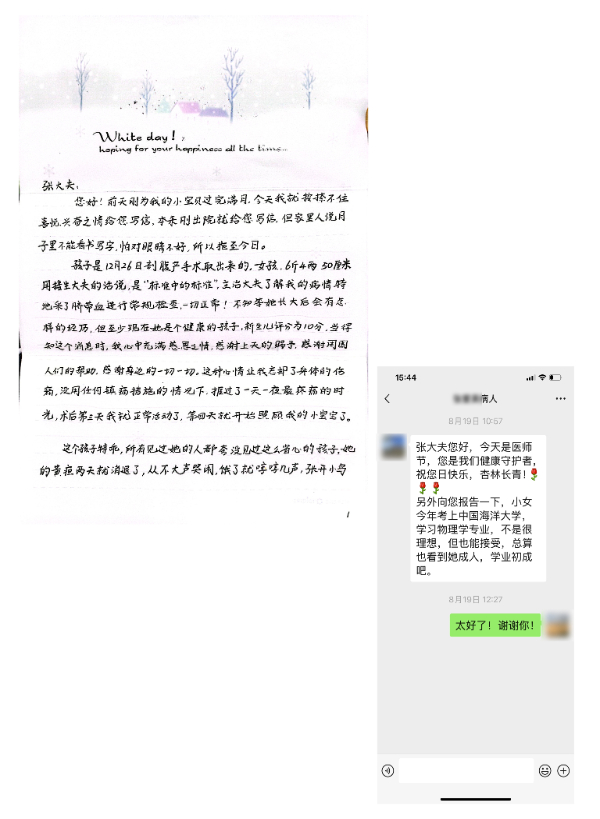

左上:河南的红斑狼疮患者生下健康宝宝后给张奉春的来信(部分节选);右下:曾经的宝宝今年顺利考上大学,妈妈在医师节之际给张奉春发来祝福

今年,张奉春收到了一条信息,一直没舍得删。发信息的病人是一名河南幼教,这是一位红斑狼疮患者,因为饱受疾病折磨,甚至曾经轻生过。

“当她多年前找到我们,我告诉她,这个病没什么难的,你会很好地控制,结果就是她真的控制得很好,后面顺利地结婚、生育。”今年,她给张奉春发信息说,“我的女儿考上大学了,我应该感谢你,让我有这么一个完整的生活、完整的家。”

“获得科研成果、科技奖项,这些都是职业发展的必然结果,但‘人民好医生’这个称号,证明我这一生中做医生没有愧对病人,没有愧对事业,这才是我最值得欣慰的事情。”张奉春笑着说。

2025年1月17日,北京协和医院举办2024年总结表彰大会暨2025年新春团拜会,老中青三代协和人用歌声讲述协和故事,传递协和精神,表达对医学事业的深情告白,对协和未来寄予深深祝福。前排左七为张奉春

(文/陈恔)