新华网北京11月7日电(记者 荆克)在公益事业的具体实践中,企业的参与方式和行动成效需要不断迭代升级。记者近日调研发现,不止于传统的物资捐赠与人力投入,杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”)还以科技产品为抓手,以务实管用为导向,通过STAR科技公益项目持续输出“数字化工具”“智能化产品”,探索出一条企业履行社会责任的特色路径,打造科技助力公益的“海康威视”样本。

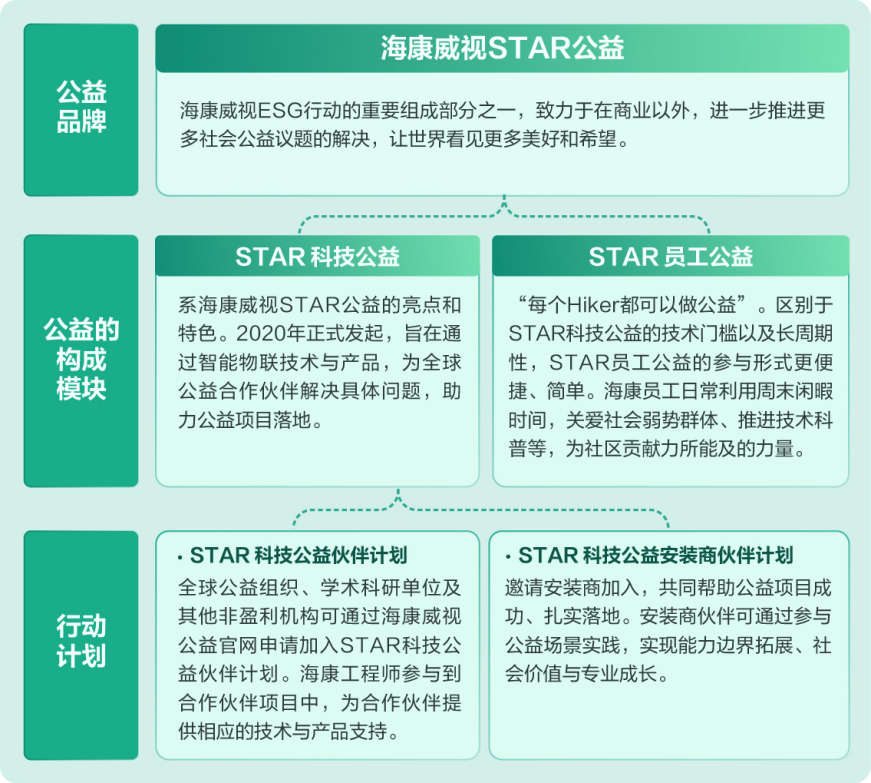

海康威视STAR公益构架图。(图片由海康威视提供)

自2020年STAR科技公益发起以来,五年间,海康威视的科技公益足迹已延伸至生物多样性保护、环境监测、数字乡村建设、文化传承四大领域,携手30多家公益机构落地项目,覆盖14个国家和地区,包括南非、意大利、西班牙等。在STAR公益五周年之际,海康威视推出了“STAR科技公益安装商伙伴计划”,通过联合安装商力量构建可持续公益生态网络,确保公益项目可落地、能持续、见长效,让科技实力转化为解决社会痛点的“靶向能力”。

这一公益实践并非偶然之举,而是海康威视发展历程中的必然选择。自2001年成立以来,该公司从视频技术开始,逐步构建以物联感知、人工智能、大数据为核心的智能物联技术体系,业务覆盖公共安全、交通等众多细分行业,产品与服务遍及全球180多个国家和地区。“随着技术产品的不断拓展和丰富,我们发现,公司除了能在商业中创造社会价值,在公益领域也有着广阔天地。”海康威视STAR公益负责人说。

某农场负责人蔡青松和村民一起调整设备。(图片由海康威视提供)

四大公益领域看似分散,实则都与海康威视的核心技术能力高度契合。在生物多样性保护领域,野保相机凭借太阳能供电与现代通讯技术,破解了野外无网无电环境下的物种监测难题,实现珍稀动物抓拍与影像实时回传;在环境监测领域,高光谱水质监测仪可精准分析水体成分,为水环境治理提供数据支撑;在数字乡村建设领域,多光谱植被监测仪通过光谱数据分析评估农作物长势、预警病虫害,推进农田精细化管理;在文化传承领域,多光谱火灾探测器等设备为古建筑筑牢安全防线——浙江省庆元县兰溪桥便借助这类设备,通过热成像与可见光技术实现火灾早期探测,将火灾隐患防范于未然。

技术的价值不仅在于研发,更在于落地。在与中国农业科学院合作的长期观测项目中,海康威视团队与科研人员联合攻关,完成多光谱数字孪生应用首套开发与试点,相关玉米物候模型和病虫害模型已进入验证阶段。“没有可复制的标准答案,全靠一点点‘啃’下来”,工程师的话语背后,是公司将技术精准“钉”在复杂现场的“破局”决心和创新使命。

从技术输出到生态构建,海康威视的公益实践生动诠释了社会价值与商业价值的共生逻辑。正如STAR公益负责人所言,通过物联感知、AI、大数据技术与公益场景的深度融合,每一次公益行动都在为未来留下进一步发挥价值和可持续发展的数字化能力。在智能时代下,这份坚持科技为善、善而有为的探索,为企业平衡商业属性与履行社会责任提供了深刻启示。同时在公益活动中,如何有效发挥科技的力量和效能日益重要,也日益关键。(江敏对本文亦有贡献)