文/人民美术出版社 张书云

近日,《胜利与和平——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80周年连环画典藏》首发仪式在上海展览中心举行。这套由人民美术出版社联合上海人美、天津人美、辽宁美术、河北美术共同打造的80册连环画巨著,承载着三代人的集体记忆,不仅成为上海书展的焦点文化事件,更在出版界与文化圈引发广泛关注,掀起了全民重温经典的文化热潮。

当数字化阅读日益碎片化的当下,这套图书却以“老树新花”的姿态打破了人们对传统出版物的认知,其背后,是知识传播方式的迭代、艺术价值的再发现与出版生态的深层变革,为我们思考文化传承与时代发展的关系提供了生动样本。

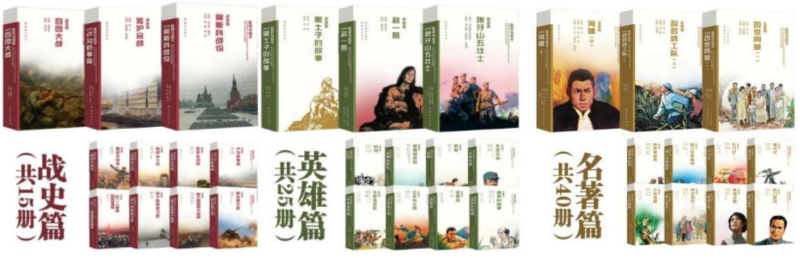

《胜利与和平》在装帧设计上分为“一大套、十小套”。“一大套”由两个精致的纸质长方形手提箱组成,包含了《胜利与和平》完整的80册图书。

知识可以这么学:当连环画成为“大思政课”的生动注脚

新中国成立之初,社会百废待兴,民众文盲率高,文化普及工作面临巨大挑战。在此背景下,连环画因“大人孩子都爱看”自身的独特优势,成为文化建设领域的关键力量。而今,连环画的普及价值,在《胜利与和平》的出版中得到了跨越时代的呼应。这套精选61部经典作品的连环画典藏,将15场经典战役、25位英雄传奇与40册文学经典熔于一炉,构建起一套完整的“文史政”三维阅读矩阵,与当今思想政治教育创新发展新时代背景下“大思政课,我们要善用之”的理念不谋而合。以艺术为笔,以历史为墨,这套书将厚重的抗战史与世界反法西斯战争史,通过一幅幅生动画面铺陈开来,打破了年龄与知识层次的壁垒,让不同受众都能从中汲取精神养分,以鲜活的文化载体践行着思政教育融入大众、启迪心灵的深刻内涵 。

按照不同主题组合在一起并塑封为“十小套”,每个小套系中有6册至11册图书不等,读者可以按照需求选择自己喜欢的主题购买。

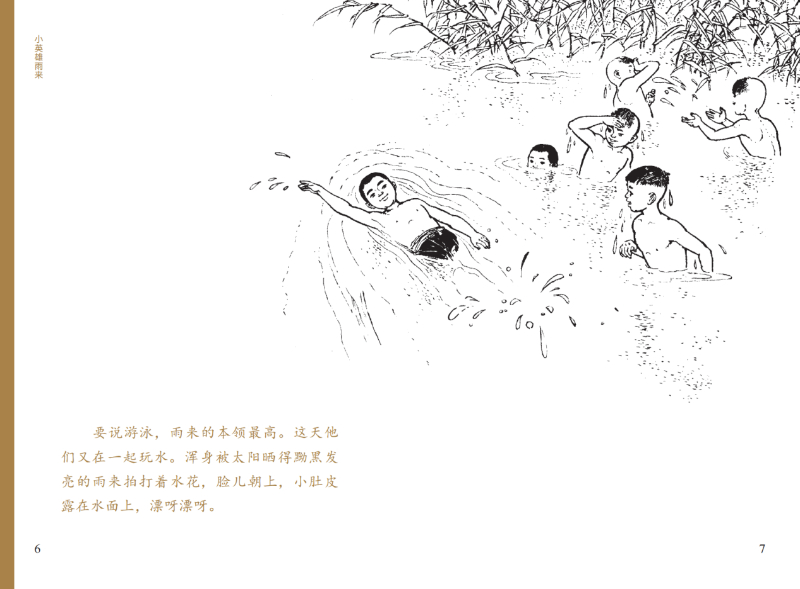

在北京市某小区,三年级学生蓝蓝暑假里正通过《小英雄雨来》的连环画片段阅读爱国主义故事,画面中雨来跃入还乡河的动态线条让文字描述变得可触可感;而蓝蓝的姐姐安琪酷爱历史,《诺曼底登陆》中钢刀般凌厉的浪花笔触,让她直观理解了这场战役的残酷与壮烈。这种“读图学史”的创新方式,恰与教育部统编教材改革方向高度契合——名著篇紧扣语文课标要求,战史篇对应历史课标核心内容,英雄篇则精准对接思想政治课标,形成了“读一册抵三科”的高效学习闭环。正如人民美术出版社社长李红强所言:“我们推动连环画从童年记忆变为全民可读的历史载体,让红色基因在青少年心中真正扎根。”

《小英雄雨来》内页

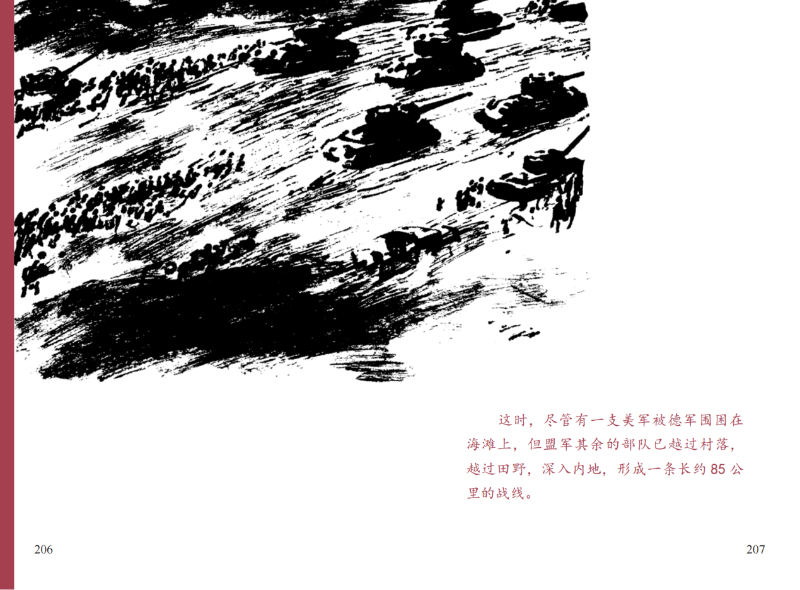

《诺曼底登陆》内页

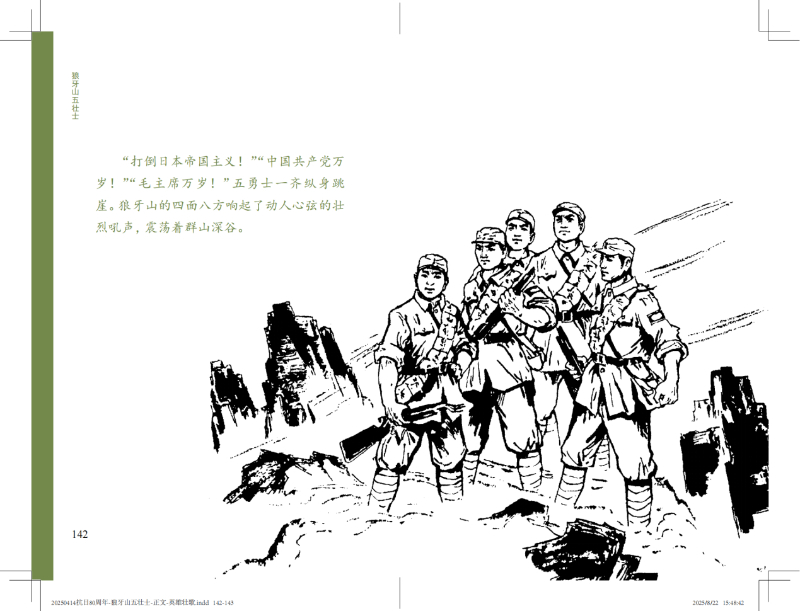

这种教育价值的实现,延续了新中国连环画出版的优良传统。20世纪50年代,正是在“小人书普及文化知识”的指导思想下,连环画成为扫盲运动的重要工具,仅1951年全国连环画发行量就突破亿册。如今《胜利与和平》延续这一精神,通过32开疏朗开本、彩色脚本、新增历史背景前言等现代设计,让传统艺术形式更适配当代阅读习惯。北京第一师范附属小学校长狄永杰在实践中感受到,将《狼牙山五壮士》连环画纳入思政课教学后,学生的历史认同感测试得分提升了37%,这种“润物无声”的教育效果,正是“大思政课”落地生根的生动实践。

《狼牙山五壮士》内页

经典从不因岁月褪色:在图像泛滥时代重寻艺术初心

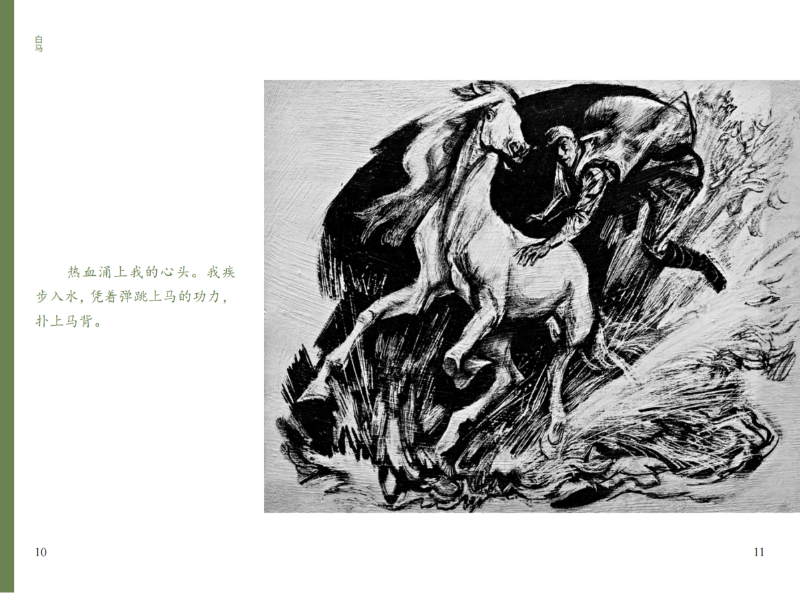

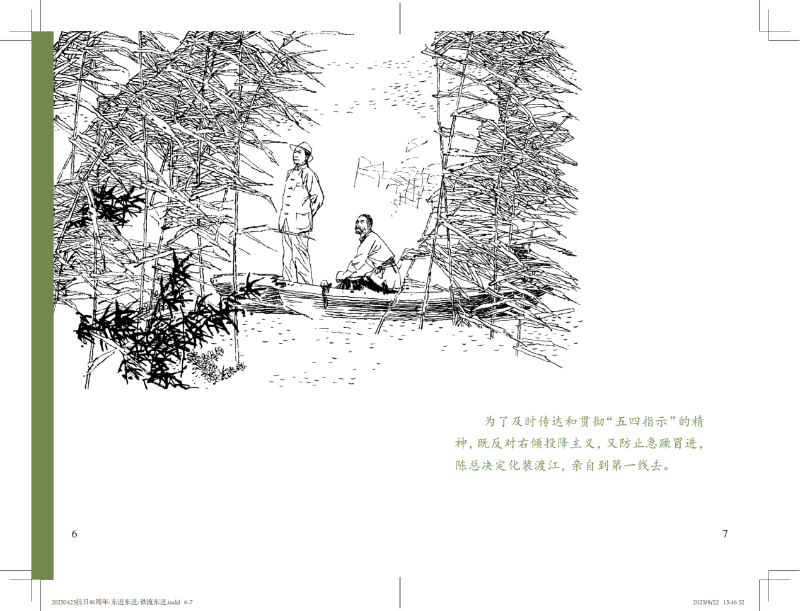

当数字化时代的图片市场陷入“速食化”“同质化”的困境,《胜利与和平》中老连环画的艺术品质反而愈发凸显其穿越时空的生命力。著名连环画家沈尧伊为创作《白马》深入部队与战马同吃同住五年,他自述,那根飘扬的衣襟线条里“藏着马蹄踏碎石板路的声音,藏着风驰电掣的节奏感”;20世纪80年代闻名遐迩的连环画家胡博综创作连环画《东进东进》,徒步苏北战场旧址,用流动的线描再现陈毅元帅那力挽狂澜的精气神;同时代长于外国题材黑白画法的画家黄英浩以木板蘸墨技法,让诺曼底登陆的浪花如钢刀劈面而来。这些倾注心血的创作,与当下某些粗制滥造的快餐式图像形成鲜明对比。

《白马》内页

《东进东进》内页

《胜利与和平》精选的作品时间跨度从1944年到2024年,最早的《黑土子的故事》由鲁艺美术家沃渣在抗战烽火中完成,最新的《四世同堂》连环画则于2024年刚刚出版。这些作品之所以能成为经典,正在于其“内容为王”的创作坚守:选题上突出史诗性与文学性,既收录《雁翎队》等英雄叙事,又包含《野火春风斗古城》等文学名著改编;艺术上追求创新性,融合版画、白描等多种技法。这些作品以独特的艺术品质载入新中国美术史册,它们的价值从不因时间流逝而衰减。

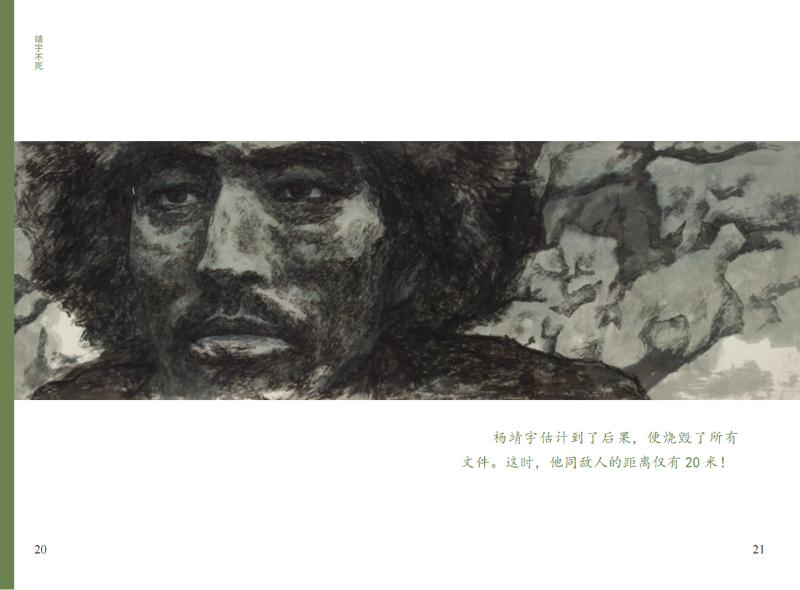

在上海书城的签售会上,一位00后读者拿着《东进东进》感慨:“这些画面比手机上的短视频更有冲击力。”这种感受源于经典作品的创作诚意——每幅画都经过史料考据与生活体验的双重淬炼。黄英浩为还原诺曼底战场研读数百张历史照片,他坦言:“翔实的史料考据本身就是另一场艰苦卓绝的‘战役’”;胡博综为了捕捉真实的战争气息,曾徒步穿越昔日的平原战场旧址,用脚步丈量历史。成长于东北大地的画家赵奇,为真实再现杨靖宇将军在林海雪原中艰苦卓绝的斗争场景,先后十余次奔赴吉林通化、白山等地的抗联遗址走访,在零下三十多度的严寒中实地感受林海雪原的苍茫与酷寒,他坦言“将军啃过的树皮、穿过的破棉絮,细节不能有丝毫虚构。”正是这种对历史细节的极致追求,让英雄形象在画面中直抵人心。这种“脚下沾有多少泥土,心中就沉淀多少真情”的创作态度,正是当下图像市场中最稀缺的品质。当快消式图像充斥屏幕,这些老连环画反而以其永恒的艺术魅力,为当代人提供了一处安放审美沉思的精神家园。

《靖宇不死》内页

抱团取暖不是权宜之计:出版业破局的协同创新之道

在实体出版面临数字化冲击的“寒冬”中,《胜利与和平》的成功为行业提供了一条突围路径——五家专业美术出版社打破地域壁垒,以“优中选优”的标准整合资源,开创了“国家队+地方队”的协同创新模式。人民美术出版社贡献33册核心作品,上海人民美术出版社提供10册,天津人民美术出版社、河北美术出版社各提供13册,辽宁美术出版社提供11册。这种“抱团取暖”不是简单的资源拼凑,而是一次深度的文化共创。

中国出版集团党组成员臧永清将其概括为“大出版观、大文化观和大融合观”的实践:“我们不是在做加法,而是通过资源重组实现乘法效应。”这套书的选题策划历时三年,各社不仅开放了压箱底的镇社之宝,更在编辑流程中实现标准统一——新增的前言将单部作品置于宏大历史背景解读,开本升级与装帧设计兼顾艺术性与实用性,甚至连书脊颜色都统一为红色(战史篇)、绿色(英雄篇)、黄色(名著篇)以便读者区分。这种标准化与个性化的平衡,展现了联合出版的高阶智慧。

更具创新性的是“纸电融合”的传播策略:线下通过新华书店设立主题展陈,向中小学定向推广;线上将于9月推出基于区块链技术的数字藏品,为每幅画作赋予唯一数字身份。人民美术出版社与浙江省文化产业投资集团构建的“文化IP+数字生态”体系,打通了从传统出版到数字生产的全链路。这种创新不仅让这套书在首发当月就销量剧增,更探索出红色文化在数字时代的传播新路径。正如上海新华传媒副总裁陈榕所言:“当红色血脉传承者与数字技术创新者携手,出版业的寒冬终将迎来春天。”

从新中国成立初期“小人书普及文化”的国家文化战略远见,到新时代“善用大思政课”的教育创新指引,连环画这一艺术形式始终在时代变革中扮演着文化传播的重要角色。《胜利与和平》的出版热潮证明:真正的经典从不畏惧时间考验,优质的内容永远拥有破圈的力量,而开放协同的出版生态才能孕育传世之作。当80册连环画在读者手中流转,传递的不仅是抗战历史的壮阔记忆,更是一种穿越80年时空的文化自信 ——在笔墨勾勒的英雄群像中,在纸张承载的精神谱系里,我们终将读懂:胜利需要铭记,和平需要守护,而那些凝结着智慧与心血的文化经典,永远是照亮民族前行的精神火炬。